水稻是中国最为古老的农作物之一,在中国古老的神话传说中,包括水稻在内的“五谷”都是神农氏发现和驯化的。

那关于水稻的进化史有没有历史考究呢?

长江中下游是中国水稻的起源地,水稻以这里为起点向外扩展,并在大约距今5000~4000年左右,推进到黄河流域和长江以南地区。夏商周时期(距今约4000-2000年左右),栽培区域进一步扩大,向长江上游、云贵、黄河以北推进,基本上形成了中国古代水稻分布的大格局。

所谓神农“尝百草、辨五谷”,反映的是远古时期,我们的祖先将各类谷物从野生状态驯化成粮食的漫长而艰辛的过程。据传,神农氏生活在距今大约五千年前,而从考古发现来看,中国人对水稻的驯化,远远早于这个时期。

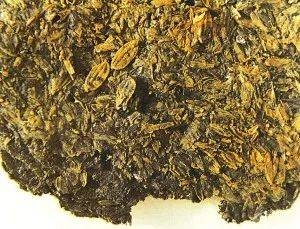

河姆渡是长江下游浙江余姚的一个小镇,1973年开始,在这里发现了大面积的新石器文化遗存,叠压着四个文化层,考古工作者在最下层的年代为距今7000年前,发现了大量的栽培稻的稻谷遗存。这些稻谷不仅保存状况极佳,而且,伴随这些稻谷出土的还有种植水稻的农具。这一考古发现,轰动了全世界。不过,河姆渡遗址发现的栽培稻,还不是中国最早的人工栽培的水稻。

河姆渡遗址稻谷堆积层

随着近几十年考古工作的不断开展,考古工作者又相继发现了距今8000年、9000年、10000年、12000年甚至更久远的栽培稻遗存,它们广泛分布在长江中下游、淮河流域、华南地区、西南地区等地。截至目前,单是距今1万年以上的栽培稻遗存至少就有6处,它们是:江西仙人洞和吊桶环遗址(距今12000―11000年)、湖南玉蟾岩遗址(距今12000―10000年)、浙江上山遗址(距今11000―9000年)、浙江荷花山遗址(距今10000―9000年)、广东牛栏洞遗址(距今约10000年)。这些遗址的发现,将中国的水稻栽培史上溯到10000多年前。也就是说,早在距今10000年前,中国就进入了原始农业文明。通常我们都说中华文明“上下五千年”,如果从水稻栽培的这个角度来说,也可以说是“上下一万年”。这些栽培稻遗存的发现,也充分地证明水稻的原产地就是中国。

到20世纪末,中国发现的史前(指通常所说的“文明史”之前,即距今五千年前)稻作遗存有100多处,从中可以看出中国水稻的起源和推广路径:长江中下游是中国水稻的起源地,水稻以这里为起点向外扩展,并在大约距今5000―4000年左右,推进到黄河流域和长江以南地区。夏商周时期(距今约4000年―2000年左右),栽培区域进一步扩大,向长江上游、云贵、黄河以北推进,基本上形成了中国古代水稻分布的大格局。

南方山区常见的稻田

当然,过去有一种论断,说从印度阿萨姆到中国云南的高山地带是稻作农业的起源地,其论据主要是,那里有多种野生稻,现代栽培稻的品系又特别发达,许多大江大河都从那里发源,具备将不同的稻种传播到印度、中国和东南亚各地的条件。但是,这一说法受到中国学者的普遍质疑。

考古研究中的一条重要的理论——“边缘起源论”,大体上是说,在自然条件过于优越,食物来源过于丰富的地方,一般不大容易产生文明;相反,在一些位置比较偏远、有一定的食物资源但又不是特别丰富的地方,人们需要通过劳动和智慧来驯化动物植物,在此过程中更容易产生文明。

我国的学者们认为,稻作农业是一种文化现象,必须在人类文化发展到一定高度,产生了培植谷类作物的社会需要,才会变成社会的行动。而从印度阿萨姆到中国云南的高山地带,史前文化很不发达,食物资源又较丰富,不太会产生种植稻谷的迫切需要。即使偶尔种植也不会很快发展起来,更没有力量向距离很远的文化发展水平较高的地区传播。根据丰富的考古资料,中国学者认为:有相当大的把握可以说,长江流域特别是它的中下游是世界稻作农业的起源中心“之一”,而且是十分重要的中心。之所以谨慎地用“之一”两字,是考虑到印度和东南亚也可能有另外的起源中心。但是,就算中国以外的其他地方也有水稻的起源地,从稻作农业的影响深度和广度来说,任何地方也远远比不上长江流域。

在中国近代农业史上,为早稻育种做出贡献的农业专家还有邓植仪、丁颖、赵连芳)、沈宗瀚等。其中,丁颖在广州附近的犀牛尾泽地等处发现野生稻,与当地栽培的水稻自然杂交,育成了“中山一号”,开创了我国水稻杂交育种之先,被称为“中国稻作之父”。

新中国成立后,政府对水稻育种工作给予高度重视,水稻育种工作取得了突出成就。其中最为人所熟悉的就是袁隆平等人研究成功并大面积推广的“三系”(雄性不育系、恢复系和保持系)杂交水稻。杂交水稻被誉为中国的“第五大发明”,大大地解决了中国十几亿人口的吃饭问题,并为减少世界贫困人口做出了应有的贡献,袁隆平也因此被国际水稻界公认为“杂交水稻之父”。