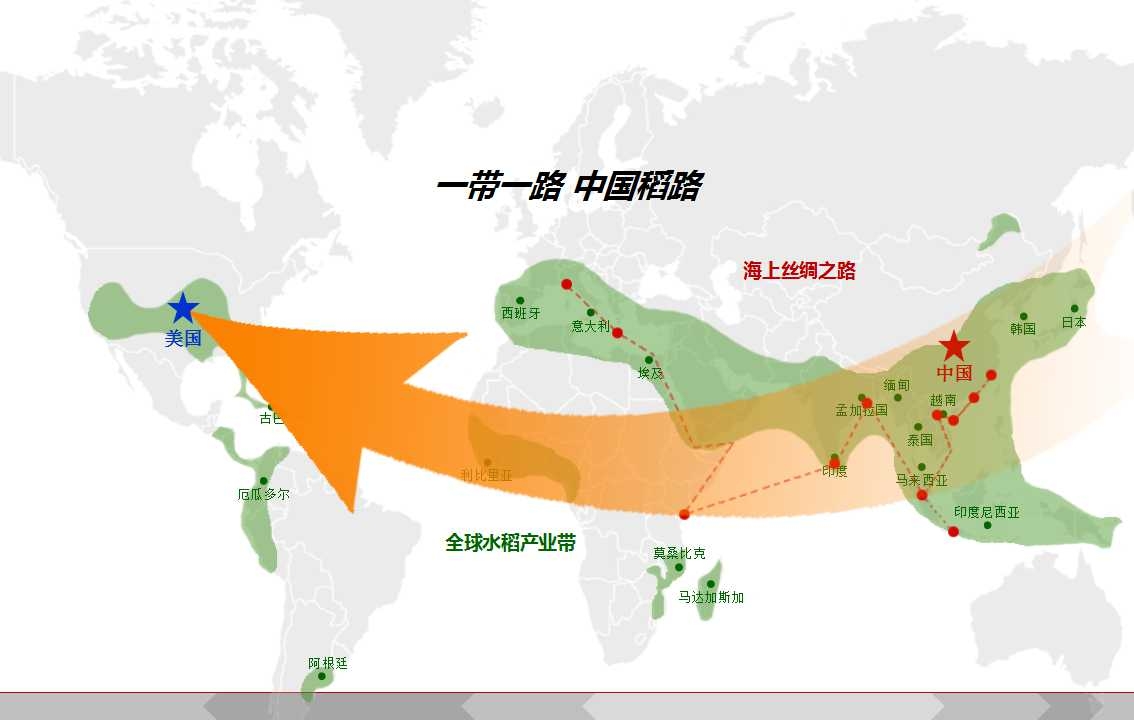

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,旨在借用古代丝绸之路的历史符号,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系。海上丝绸之路曾为传播中华文明,促进农业技术交流和国际贸易,丰富沿线人民的生活发挥了重要作用。

无论从当前的国内经济需求还是国际局势来看,“一带一路”已成为了支持中国全球化发展战略的重大国策。中国与沿线各国的合作正大步向更大范围、更高水平、更深层次迈进。从水稻的技术水平、种植面积、总产量、消费群体等方面来看,无疑世界水稻产业高地在中国,从全球水稻种植区域分布来看,水稻产业带与海上丝绸之路发展态势基本一致。“一带一路”为具有世界领先优势的中国水稻全球化带来了前所未有的历史机遇,“中国稻路”呼之欲出。

水稻产业优势

1、人才优势。我国以“杂交水稻之父”袁隆平院士为代表的农业科学家们稳居世界水稻育种领域顶端领先地位;在我国大专院校、科研院所活跃着许许多多的“水稻人”,他们在水稻育种领域也取得重要突破,跻身国际水稻育种一流行列;在我国农村,有着数以百万计的年富力强、经验丰富的农村育种人员及大田管理人员,他们是农业生产的“蓝领工匠”,是农业技术创新的探索者、实践者和推动者。中国已成为全球水稻业界精英们的“朝圣”之地。

2、技术优势。中国是世界上公认的农作物8大起源中心之一,也是亚洲栽培稻起源地之一,稻种资源十分丰富。截止2010年,我国共整理编目水稻种质资源82386份,经鉴定评价和繁种,在国家长期库共保存水稻种质资源73924份。此外,我国水稻科技创新技术处于世界领先地位。我国20世纪60年代矮化育种和70年代的杂交水稻实现了两大技术突破,其中杂交水稻育种技术是FAO推荐的世界水稻增产关键技术。我国是世界上最早在生产上大面积成功实现水稻杂种优势利用的国家,目前在该领域的研究仍遥居国际领先地位。2016年袁隆平院士“华南双季超级稻年亩产3000斤”,创造了水稻亩产量新的世界纪录。

3、大国大市场优势。中国2016年水稻种植面积4.55亿亩,总产约2.07亿吨,占全球水稻产量的三分之一。全国有18个省市区8亿多人口以稻米作为主食消费,这为水稻生产制造了旺盛的市场需求。中国是水稻的源生国,有籼稻、粳稻、杂交稻、常规稻、糯稻、早稻、中稻、晚稻等繁多的稻米品种,有辽阔的国土面积和复杂多变的气候环境,水稻的多样性为我国稻米品种的研发提供了源源不断的内在的创新动力。

4、资本优势。中国已成为世界第二大经济体,资本充盈,国力雄厚,已从“温饱农业”向“品质农业”渐变,从农业支援工业向工业反哺农业转变。我国水稻产业国际优势明显,市场空间巨大,市场活力强劲,还有许多领域有待开发。随着国家政策支持性资金投入、工商资本开始大量涌入,过去因投入大、投资周期长、风险高,长期以来不受投资者看好的农业领域,现已成为了资本追捧的热点,水稻产业已成为农业投资的风水宝地。

5、体制优势。农业无小事,粮食安全更是重中之重。事关国计民生的问题都是牵一发而动全身的大问题,必须动员全社会之力,推动强强联合,优势互补,协同攻关,方能取得成功。只有在我国现有的社会体制下,依靠强有力的政府领导核心,才能做到:政策一通百事通,集中力量办大事。当年杂交水稻的成功,就是我国体制优势的典型范例。

水稻业潜在瓶颈

1、育种研发模式滞后。种业企业、科研院所一般都是依靠数个育种专家及其带领的小团队,进行“师傅带徒弟”式育种。这种封闭式小规模育种效率低,测试品种极其有限,获取优良品种只是偶然事件。一个水稻新品的成功,至少需要八个世代的选育,即使是一个幸运的育种家穷其一生也研发不了几个真正意义上的新品。这种传统育种模式导致的后果是:专家不少,团队很多,但创新力不足,产品同质化严重,竞争力弱。

2、水稻产业与新兴技术融合深度不够。品种选育主要依靠育种家的个人经验对育种各种因素进行模拟筛选、亲本选配等,不同的行政管理部门之间各自为政,育种团队之间缺乏交流合作与数据共享。整个水稻产业链,对物联网、现代生物技术、远程监控等新兴技术应用不足,育种家无法对试验效果、生产状态进行大数据关联分析,影响育种研发精准度及生产效率。

3、稻强米弱。我国水稻产业政策一直过于强调产量,而没有足够重视稻米质量的提升,对稻米加工制造业的创新研发投入低。具体表现在:大米质量等级分级少,定等指标少;稻米加工方式单一、品质不高;仓储设备落后,导致大米极易变质;可供消费的大米品种少,缺少知名品牌;大米产品链纵深不足,米制品不丰富。

4、农业现代化进程步履蹒跚。“分田到户”的模式曾一度极大地调动了农民的生产积极性,为中国当年的改革开放立下了汗马功劳,但也将农民束缚在碎片化的土地上。时至今日,这种单打独斗、各自为营的生产经营模式制约了农业生产的规模化、专业化、机械化、市场化发展,严重阻碍了农业现代化的步伐。

水稻全球化策略

1、整合水稻生产要素,走现代化发展之路。土地所有权、承包权、经营权“三权分立”及土地确权,建立“农业土地交易市场”,加速土地流转,整合碎片化的土地,改变传统的种植方式,实现连片生产,最终达到农业生产的区域化、专业化、规模化。同时,用工业化的思维改变农业增长方式,建立标准化、集约化、品牌化、市场化的生产经营体系,推行农民职业化分工分业,使农民从简单的“农业劳动力”转变成为有文化、懂技术的“农业产业工人”,不断提高农业的劳动生产率和农业生产效益。

2、推进跨界技术融合,发展精准农业。从育种到种植,加工到仓储流通等各个环节,推进水稻产业与分子育种技术、全球卫星定位技术、遥感技术、物联网技术、互联网技术、大数据等新兴技术的跨界融合,提升农业各环节智能化程度,大幅提高生产效率,实现生产管理的定量化和精确化,流程的痕迹化,实现精确育种、精准生产、智能仓储物流、食品安全溯源的革命性改变。

3、优化稻米行业标准,创新产业价值链。借鉴国际强势品牌成功经验,优化我国稻米行业标准,按“品质优先原则”打造具有国际影响力的米业品牌;引进和自主研发稻米加工技术和装备,通过精深加工,实现多次增值;建立现代仓储物流体系,特别是冷链物流体系;按价值规律纵深下游产品线,实行产品多元化、精品化战略。

4、消除政策壁垒,融入国际市场。在严格控制保持系亲本种子出口的前提下,分级、分品种逐步允许出口杂交水稻品种一代种子和三系杂交稻的不育系、恢复系亲本种子;加强与“一带一路”沿线国家的种子检疫部门、海关之间的沟通、磋商,争取对方适当放宽限制,简化海关检验手续;通过专利授权、许可使用等方式向国外相关研究机构、企业进行水稻技术转移,同时加强与东道国产品、技术、服务等标准互联互通互认;建立国际水稻技术人才合作平台,鼓励广大技术型蓝领为东道国提供技术援助、咨询和人员培训等服务,同时利用东道国当地丰富的水稻自然禀赋与我国水稻产业优势结合,用土地(农场)租赁、购买、联合经营、企业收购、设施投入、资本援助等多种方式,主动融入国际市场。

5、以资本为抓手,兼并重组,做强做大。加强政策引导,增强银行业对农业的支持力度,提升主流金融机构对农业的认可度;完善农村金融服务体系,大力发展现代三农保险;鼓励工商资本对水稻产业化投资,深挖利用巨大的民间资本存量;推动农业领域PPP合作;设立“国际水稻合作基金”,以国家资金带动社会资本,鼓励中国农业对外投资合作;培养具有国际竞争优势的育、繁、推一体化的跨国企业,鼓励企业积极参与跨国投资并购,实现品牌、技术、市场和营销网络等的全球整合,稳步提升中国在国际稻米市场的影响力和竞争力。

6、建立全球稻米贸易平台,打造命运共同体。中国是世界上最大的水稻生产国和消费国,也是水稻技术、人才、产业及资本、网络强国,但对全球稻米市场的影响力远远没有体现出来。由中国主导建立全球稻米贸易平台,将推动全球水稻产业要素聚集,促进全球水稻产业标准化进程;促进全球稻米贸易繁荣,规范全球稻米价格形成机制,形成具有国际影响力的全球稻米交易价格体系,把握国际稻米市场的定价权和话语权;实现玉米、小麦、稻米全球三大主粮,三分天下有其一。打造命运共同体,改变世界粮食安全格局,改变以水稻为主食的国家闭关自守、自给自足的粮食生产与管控模式,引导水稻生产国参与国际竞争,将本国的粮食安全置放到更大的格局和视野中去解决,是中国当仁不让的大国责任。

7、打造国际稻都,造福世界人民。通过“国际稻都”的建设,为水稻研发、种植、生产、加工、物流等全产业链提供生产性服务,引导一二三产业融合发展,全面提升我国水稻产业的综合实力。把水稻技术优势转化为品种优势,把品种优势转化为产业优势,把我国水稻的产业优势、人才优势、资本优势、市场优势转化为全球竞争优势。一带一路:让杂交水稻覆盖全球。中国稻路:种全球的地,收中国的粮,为世界多养活5亿人口,让人类远离饥饿。